|  |

|

Номер 11 (1157), 22.03.2013 Мы продолжаем публикацию материалов, посвящённых 90-летию старейшей на просторах СНГ одесской молодёжной газеты. Начало см. в № № 15-24, 26-49 за 2012 г., № № 1-10 за 2013 г. В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

(Продолжение. Начало в № 9, 10.) Приметы времени

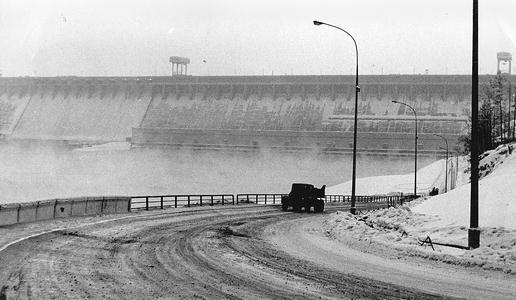

Газета была трибуной, с которой постоянно звучали призывы, обращенные к молодежи, чей труд был необходим Родине. И она была зеркалом своего времени. Подъем животноводства и птицеводства, помощь шахтерам Донбасса, строительство города и порта Южный, Одесского припортового завода - все это и многое другое составляло содержание газетных публикаций, которые нередко выливались в серьезные акции, на многие месяцы определяя тематику газетных выступлений.  Вся страна в те годы была гигантской строительной площадкой. Я это знал не понаслышке, поскольку сам десять лет прожил в Братске, где были сосредоточены целых три Всесоюзных ударных комсомольских стройки: крупнейшая в мире на тот момент гидроэлектростанция, огромный лесопромышленный комплекс и алюминиевый завод, дававший вскоре после пуска треть всего алюминия великой нашей страны.

Если бы знал мой первый редактор Николай Николаевич Прилежаев, как окрылила меня, тогдашнего выпускника школы, заключительная фраза выданной мне характеристики: "При соответствующей дальнейшей учебе может стать профессиональным журналистом"! Если бы знал, сколько раз я потом повторил ее, выдавая не характеристики - надежду на будущее тем мальчикам и девочкам, которые приходили ежегодно в Школу молодого журналиста "Комсомольской искры", мечтая связать свою жизнь с прессой! Одной из примет времени была наша дружба с коллективом варненской молодежной газеты "Полет". Началась она, видимо, с того дня, как Одесса и Варна стали городами-побратимами. Мы обменивались с болгарскими друзьями публикациями, а при случае и личными визитами. Мой первый шаг на этом поприще завершился, увы, конфузом. Вот как это было. Вызывает меня как-то утром Богдан Сушинский - он практически безотлучно находился в редакции, в то время как ее редакторы с немалыми перерывами сменяли друг друга или находились в длительных отлучках (по крайней мере, если судить по тому факту, что из занесенных в мою трудовую книжку за неполных три года шести поощрений пять были подписаны именно Сушинским). - К нам приехали болгарские журналисты. Они в гостинице "Одесса". Привезешь их в редакцию. Позавтракаете в ресторане при гостинице - там в курсе. Платит обком комсомола, так что заказывай завтрак без лишнего шика, но чтобы было пристойно. Ну, пристойно - так пристойно. В это понятие вошла и бутылка

сухого вина, заказанная мной с радушием хозяина, принимающего

дорогих гостей. Но она, увы, не была предусмотрена сметой, о

чем мне откровенно поведали работники ресторана уже после того,

как завтрак завершился. В кармане у меня на тот момент было

рубля два, что явно не перекрывало дефицита. Пришлось звонить

Сушинскому в редакцию. Он тут же примчался и расплатился за мое

радушие - в буквальном и переносном смысле.

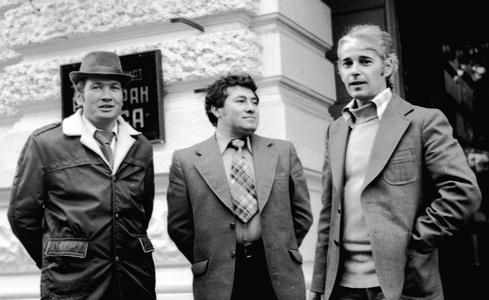

На память об этом случае у меня до сих пор хранится сделанный в тот день снимок, на котором на фоне гостиничной вывески запечатлены Богдан Сушинский и два наших болгарских друга - редактор газеты "Полет" поэт Тодор Копаранов и журналист Димитр Андреев. А через некоторое время наши болгарские друзья принимали меня в Варне, куда я был направлен для освещения Дней Одессы в этом городе-побратиме. Предупрежденный о предстоящем визите заранее, я успел подготовить несколько материалов для публикации в газете "Полет" и был немало удивлен той суммой гонорара, которую получил еще до их выхода в свет, - радушие болгарских друзей оказалось выше всех ожиданий. Еще раз мне удалось свидеться с ними через десять лет, когда я, будучи корреспондентом газеты "Знамя коммунизма", приехал в Варну в составе группы руководителей лучших одесских предприятий, которым предстояло первыми открыть новую страницу в экономике страны. Случилось это вскоре после того, как в стране был взят курс на перестройку внешнеэкономической деятельности. Заведующий отделом международных отношений обкома партии Александр Васильевич Варламов, к которому я был направлен редактором газеты Ю. М. Мазуром, так обрисовал стоящую передо мной задачу: - Начинается новая страница в нашей экономике. Предприятия впервые в истории страны получают возможность самостоятельно выходить на международную арену: устанавливать прямые экономические связи, создавать совместные производства и предприятия. Это хорошо, потому что даст им возможность решать многие проблемы, минуя неповоротливый бюрократический государственный механизм. И это плохо, потому что опыта такой деятельности ни у кого нет, а значит, возможны ошибки, просчеты, накладки. Словом, это будет непростой период. Я думаю, что тебе как журналисту, пишущему на экономические темы, это может быть интересно: как оно все начиналось и к чему со временем пришло. Может получиться хороший цикл статей в газете, а потом, если хватит пороху, - и книга. Тогда я еще не знал, что А. В. Варламов - выходец из "Комсомольской искры", журналист. То, что он не был партократом, чувствовалось сразу. Никаких командных ноток в голосе: мягкая, убедительная, очень логичная и располагающая к доверительному разговору манера общения, хорошее знание предмета. И что еще бросалось в глаза, так это любовь к журналистской работе и ее понимание. Порой, отдавая мне кучу документов для очередной статьи, он с сожалением вздыхал: - Сам бы хотел об этом написать, да времени нет и уже не будет. В те дни он занимался подготовкой программы экономического и научно-технического сотрудничества между Одесской областью и Варненским округом - той самой, которая должна была облегчить и упорядочить выход одесских предприятий на внешнеэкономические связи. С подачи Александра Васильевича я и в самом деле написал цикл статей, принесший газете приз в каком-то там конкурсе, а со временем вышла и книга. Уроки изящной словесности

Описывая инцидент с водолазами, представленный в одной из заметок как образец героизма и самоотверженности, Богдан Сушинский великодушно не упомянул ни автора, ни журналиста, подготовивших к печати этот вопиющий материал, в котором, как в капле воды, отразилось и состояние техники безопасности на стройке, и отношение должностных лиц к этому делу, и недопонимание новичка-корреспондента, и непростительное благодушие штатного работника газеты, который должен был увидеть все это до того, как материал ляжет на стол редактора. Что сказать - преподанный мне и Екатерине тогда урок, по крайней мере, одному из нас пошел впрок: техника безопасности на производстве стала главной в жизни бывшего сотрудника "Комсомольской искры", полтора десятка лет работавшего региональным корреспондентом всеукраинского журнала "Охрана труда". А сколько их было еще, этих уроков! Помнится, вызывает меня Сушинский, а сам то ли сердится, то ли смеется - не поймешь. - Ты, - спрашивает, - готовил этот бред? Ясно же, что я - вот и подпись. - Ну и что скажешь? - Заметка как заметка, я подписал. - А образность какая!.. - в тон мне говорит он. - Мотор - сердце крана, проводка - его нервы, фары - горящие глаза. - По-моему, неплохо. Девушка старалась. Я лишь немного поправил. - Лет тридцать назад оно бы, может, и было неплохо, а сегодня дотошный читатель обязательно скажет: "Анатомия крана ясна. А где у него этот... как его... детородный орган?" Тут до меня дошло, что с образностью мы явно переборщили... По счастью, нам, еще не оперившимся в ту пору, во второй половине семидесятых, было у кого учиться слогу. Помню, как завораживали меня стихи Бориса Нечерды, в которых современность тематики так тесно переплеталась с исконностью слова, что аж дух захватывало. Этой же исконностью были пропитаны его очерки - жанр, тоже практически сошедший на нет в нынешней прессе. Риторике учился у Леонида Мироновича Золотарева. Немолодой уже ветеран газетного дела, он работал в "Черноморской коммуне", а для нас ежемесячно писал экономические обзоры. Материалом служили регулярные отчеты облстатуправления, публикации многотиражных газет, какие-то записки, которые передавали Золотареву с предприятий, и еще бог весть что. Осененное многолетним опытом и знанием положения дел в промышленности все это выливалось не в сухую, против всех ожиданий, корреспонденцию, а в публицистически страстную и нередко обличительную речь. "Не потому ли сегодня отстает этот участок, что предназначенное для него оборудование еще полгода назад ушло в другой цех?" - мог вопрошать автор, и у читателя создавалось впечатление, что так оно и есть. И уже неважно было, что подлинная причина крылась в неумелых действиях нового начальника цеха, чего журналист мог и не знать. Ведь оборудование и в самом деле ушло в другой цех, и участок начал отставать. К тому же журналист и не утверждал ничего - он только спрашивал. Что, уж и спросить нельзя? На заводе ж зашевелились: вскрыли истинную причину, устранили и даже дали газете ответ. Вот она, действенность печати!

- Слушай, что дама пишет: "Я одинокая мать, а соседи называют меня мать-одноночка..." Что тут поделаешь - по-человечески-то ее жаль, но как удержаться от смеха, прочтя такую формулировку! - А вот еще опус. Стихи ветерана. "И если кто пойдет на нас войной, / За это я отвечу головой". Да уж!.. В лице Кима Каневского газета обрела не просто журналиста, но еще и замечательного художника, и талантливого поэта. Его рисунки и стихи оказались подлинным украшением газеты второй половины семидесятых. Лирика, пронизанная удивительным чувством времени, непостижимым образом сочетала в себе иронию и трагизм, юношескую романтику и глубокую философию. Поднимаясь до высот подлинной гражданственности, она никогда не теряла столь же подлинной художественности. Стихи о комсомольском батальоне, маленькая поэма "За нами - жизнь...", посвященная памяти сотрудников милиции Павла Кравцова и Николая Плыгуна, трагически погибших в схватке с бандитами, и многие другие, не сомневаюсь, не остались незамеченными читателями газеты. А для меня они открыли удивительное свойство поэзии совершенно органично сочетать друг с другом слова, которые, казалось бы, ни при каких обстоятельствах не могут стоять рядом. В стихах Кима они не только стоят, но и своим соседством рождают особый смысл, которого нет ни в одном из них, взятом порознь. Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы одну строфу. А сверху - трубы наголо, Горя наградно, как медали, Тугие песни заплетали В дремучий спутанный галоп. Что значит, трубы наголо? Какие такие тугие песни? Где вы видели дремучий галоп? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Может. Это - цирк. Это - время: послевоенное, победное, летящее вперед. Это - стихи. Направляемый умелой рукой Кима, "Козлотур" продолжал

уверенно бодать отдельные недостатки тогдашней нашей

действительности. Правда, в газетном клише, обновленном рукой

нового хозяина, из озорного тощего и шустрого животного он

превратился в довольно грузное и неповоротливое создание, всем

своим видом, должно быть, символизируя провидение застойных

времен.

(Продолжение следует.) Виктор ПОПОВ. На фото автора: - Братская ГЭС. 1967 г. - На шахты Донбасса. 1977 г. - Богдан Сушинский и болгарские журналисты Тодор Копаранов и Димитр Андреев. 1976 г. - Ким Каневский. 1977 г.

|

|

|||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||