|  |

|

Номер 9 (1155), 7.03.2013 Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных 90- летию старейшей на просторах СНГ одесской молодёжной газеты. Начало см. в № № 15-24, 26-49 за 2012 г., № № 1-8 за 2013 г. В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

О технике безопасности в журналистике

На первом занятии нам был представлен основной творческий актив газеты плюс мэтры из других областных газет - "Знамени коммунизма" и "Черноморской коммуны". Здесь были, насколько помнится, Евгений Голубовский, Павел Шевцов, Семен Лившин. Последний вызывал особенное любопытство как автор фельетонов - жанра, ныне практически утраченного отечественной журналистикой. Сатирико-юмористический раздел "Козлотур", организатором и главным автором которого был Лившин, своей боевитостью обеспечивал популярность газеты, которую с удовольствием читали и выписывали люди всех возрастов. Семен Лившин запомнился еще и тем, что тема его занятия, против всех ожиданий, была посвящена не психофизиологии смеха или механике сатиры, а совершенно, казалось бы, никакого отношения не имеющей к творчеству технике безопасности журналиста. Как собирать и фиксировать факты? Как обезопасить себя от жалоб героев публикаций? Что делать, если все же разгорелся скандал? Эти и другие вопросы он излагал со знанием дела, поскольку попутно с сатирико-юмористической тематикой вел в газете и правовую. Да и герои его фельетонов, которые вовсе не жаждали популярности, а напротив, всячески старались ее избежать, видимо, не раз пытались попортить кровь автору. Так что его опыту можно было доверять. Уже потом, работая в "Вечерке" под началом Семена Адамовича, я убедился, насколько тщательно обеспечивал он "тылы" своих публикаций, запасаясь документами, фотографиями и еще бог весть чем. И нас, сотрудников отдела, учил тому же. Как бы то ни было, уже с первых шагов, я понял, что мои занятия фотографией могут очень пригодиться с точки зрения техники безопасности и что неплохо бы еще обзавестись диктофоном. Что и сделал при первой же возможности. И джентльмены, и рыцари

Естественно, я стал автором по отделу учащейся молодежи, руководила которым Ирина Пустовойт.  Одно время ее маленький кабинет был как раз против входной двери редакции, отделяемый от нее небольшим коридором. В этом коридоре мы и столкнулись. Распознав во мне студента, она тут же увлекла меня к своему столу и, коротко расспросив о том, кто я и откуда, с мольбой проговорила: - Выручи меня. Тут, понимаешь, такое дело: надо срочно сдавать материал, а автор, с которым мы договорились, меня подвел. В тот день из редакции я уходил окрыленным - предстояло не только заниматься любимой журналистикой, но и выручать красавицу, попавшую в беду. Я чувствовал себя джентльменом. Да что там джентльменом - рыцарем! Уже потом я убедился, что джентльменов и рыцарей вокруг нее было немало. Иному, живущему где-нибудь на поселке Котовского, она могла позвонить и нежно проворковать: - Гарик, можешь приехать, отвезешь меня в сто девятнадцатую школу. И хотя до школы на проспекте Мира от Пушкинской, где размещалась редакция, было не больше пяти кварталов, можно было не сомневаться, что Гарик приедет через весь город и будет терпеливо ждать, чтобы, доставив Ирину туда и назад, быть милостиво отпущенным с совершенно неопределенным "звони" или "позвоню". Не думаю, что все эти гарики удостаивались большего вознаграждения - Ира с какой-то непостижимой, только ей присущей, силой и мудростью избегала ненужных ей притязаний, не теряя в то же время теплого душевного контакта с человеком. Ее статьи, длинные и основательные, не раз отмечались на редакционных летучках в числе лучших, и, думаю, вовсе не потому, что редактор был очарован ею; просто она умела найти интересную тему или сделать таковой неинтересную, разговорить специалиста - источник своей информации - до такой степени, что он излагал все, на что был способен. Не исключено, что и тут немалую роль играли ее обычное: "Выручи меня..." - и умоляющий взгляд, перед которым невозможно было устоять. Но главным образом - умение впитать в себя незнакомую информацию, логически выстроить ее и преподнести читателю так, что он примет позицию журналиста как свою собственную. Журналистская профессия порой рождает у некоторых ее представителей, да и у ряда читателей, ошибочное мнение о какой- то их сверхъестественной мудрости ее представителей. Есть среди нас мудрецы - не буду спорить, тем более что лестно, да и хотелось бы этому соответствовать. И все же мне думается, что объяснение несколько проще. Оно - в словах великого Исаака Ньютона, писавшего не менее великому Роберту Гуку: "Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов". Как часто мы забываем, на чьих плечах стоим! С легкой руки Ирины Пустовойт я написал незатейливый репортаж с репетиции школьного театра "Юность" той же 119-й школы. Вот как вспоминал об этом театре через многие годы народный артист Украины Олег Школьник, бывший в то время выпускником этой школы и, естественно, одним из героев той давней публикации: - В этом учебном заведении работала совершенно дивная преподавательница русского языка и литературы - Юлия Моисеевна Самарова. У нас был школьный театр "Юность". Мы позволяли себе играть взрослые вещи. Помню первый спектакль, он был по пьесе Виктора Гусева "Слава". Время действия - 1934 год, пьеса в стихах. Таня играла девушку, которая выходила замуж за моего героя. И знаешь, как я ее дразнил? Товарищ будущая жена! Она, естественно, бесилась. Дело кончилось тем, что уже 30 лет мы вместе. Запомнился еще один репортаж той поры - с одного из заключительных этапов молодежной военизированной игры "Зарница". Она должна была сыграть какую-то там роль в патриотическом воспитании молодежи, и не сомневаюсь, что сыграла ее, потому что уже в ее ходе я стал свидетелем такого диалога двух ее участников - мальчишек лет четырнадцати. - Я бегу, знамя тяжелое, а ветер навстречу... - говорил один другому, едва переводя дух, на что собеседник насмешливо заметил: - Ветер же тебе в спину дул, помогал бежать!.. Тут вмешался кто-то третий. - А ты пробовал бежать со знаменем?.. Это было сказано таким тоном, что и я тут же почувствовал, насколько это нелегко - бежать со знаменем. В последние полгода ее жизни мы сидели с Ириной в "Вечерней Одессе" в одном кабинете, доставшемся нам в наследство от Лившина, уехавшего из Одессы. - Я тебе не буду мешать, - словно извиняясь, проговорила она, вселяясь в кабинет и кивая на мой стол, заваленный письмами, в которых я увязал все глубже и глубже. - Так ты и не мешаешь, - ответил я. Она появлялась в редакции нечасто, а появившись, сдавала написанный невесть где материал или созванивалась с кем-нибудь об очередной публикации. Были в ней в это время какая-то подавленность и тревога, что не могло укрыться даже от меня, погруженного в дела и не слишком чувствительного к настроению других. Лишь однажды она пришла, совершенно отрешенная и спокойная, как человек, принявший для себя важное решение. - Слушай, давай поедем в консерваторию - там сегодня Рожковский дает сеанс гипноза. Она умоляюще посмотрела на меня, и я понял, что лишен возможности ответить отказом, несмотря на все груды неразобранных писем. Мне искренне жаль, что ей было отпущено так мало лет! О действенности печати

Придя однажды в институт, я встретил своих однокурсников изрядно встревоженных: - Витя, тебя сейчас побьют, - сообщили они мне. - За что? - За твою публикацию. Две группы из-за нее получили двойки. Публикация была, с моей точки зрения, совершенно невинная: обычный репортаж с экзаменационной сессии - что в нем особенного? За что меня бить? Оказывается, было за что. В пылу красноречия я проговорился, не называя, впрочем, имен и других примет действительности, что некоторые студенты, дабы заслужить особую благосклонность преподавателя, украшают страницы своего конспекта стихами экзаменатора, которые он неосмотрительно прочел своей аудитории. Формулировка была, с моей точки зрения, предельно мягкой, потому что, во-первых, лекция в техническом вузе - совсем не то мероприятие, где предполагаются стихи, во-вторых, вирши, в которых рифмуются слова "атомный век" (с ударением на выделенной букве) и "инженер" как-то и стихами неудобно назвать... Но что не делает даже с серьезными людьми жажда общественного признания! Словом, репортаж мой был опубликован, две группы студентов пошли на пересдачу, я чувствовал себя последней сволочью и ожидал справедливой расправы. Однако, против всех ожиданий, меня не побили. Кто-то даже заступился: мол, он же ни слова неправды не написал - за что ж бить? Они вообще были очень добрыми, мои однокашники. Такими и остались, кто, конечно, дожил до сего дня. И печатное слово любили. К печати у нас вообще относились уважительно и с доверием; слова "я сам в газете читал" нередко бывали решающим аргументом в любом споре. Из инженеров - в библиотекари

Первой газетой, куда меня приняли на штатную работу, стала, как ни странно, "Вечерняя Одесса". Ее рождение счастливо совпало с моим окончанием вуза, и я, едва оглядевшись на "Кислородмаше", куда получил направление, отправился в редакцию. Владимир Гоцуленко, заведовавший в ту пору отделом экономики, тут же пристроил меня к делу, нагрузив заданиями, для выполнения которых не надо было трое суток шагать и трое суток не спать, поскольку все было у меня под рукой. Дело в том, что "Кислородмаш", руководимый в те годы Борисом Евтихиевичем Тринчуком, задавал тон в числе лучших предприятий города и всегда был желанным объектом для прессы. Так я оказался, как говорится, на острие событий, получил в "Вечерке" зеленую улицу, и через два года имел в своем активе не один десяток публикаций, занимавших порой целую газетную полосу.  Но начал я в газете с должности фотокорреспондента. Для меня это было довольно неожиданно, и в редакции, насколько я понимаю, на это смотрели как на авантюру.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление, чтобы вместе с читателем приподняться над локальными событиями и попытаться представить более общую картину одесской журналистики того времени - только так, в контексте конкретных событий, и можно понять закономерность того, что на первый взгляд кажется случайным. С появлением в июле 1973 года "Вечерки" в городе образовался определенный дефицит газетных кадров. Что ни говори, а заполнить полсотни вакансий, из которых добрая половина - журналистские, не так-то просто даже для такого богатого талантами города, как наш. Переполовинивание "Комсомольской искры" мало что давало. Испытанный резерв областных газет - ведомственные многотиражки и ведомственное же радио - хоть и дал "Вечерке" немало творческих личностей, среди которых были Николай Демешин, Лилия Новицкая, Аркадий Межиковский, проблему фотокора тоже не решал. Опытных газетных фотографов в городе можно было пересчитать

по пальцам: Александр Решетняк, Анатолий Князев, Ян Вельц,

Аркадий Таран, Александр Заварин, Владимир Пащук, Леонид

Сидорский да Михаил Рыбак - вот, пожалуй, и все газетные

фотографы той поры. Все они были при деле, все - нарасхват.

Появлявшиеся время от времени на страницах газет Анатолий

Вакуленко, Борис Кузьминский, Вячеслав Теняков и Георгий Грудев

погоды не делали по причине то ли занятости по месту основной

работы, то ли по молодости и неопытности. Словом, место

фотокора в газете время от времени было вакантным.

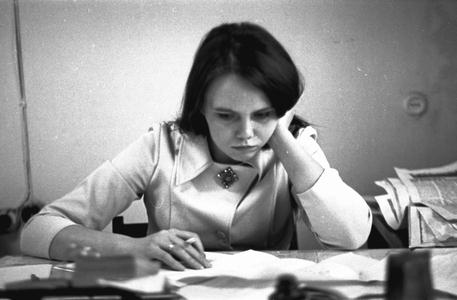

(Продолжение следует.) Виктор ПОПОВ. На фото: Виктор Попов. 1977-1978 гг. Фото Б. КУЗЬМИНСКОГО. Ирина Пустовойт. 1970 г. Фото В. ПОПОВА. Новостройка. 1977 г. Фото В. ПОПОВА. Наталья Герасименко. 1970 г. Фото В. ПОПОВА.

|

|

|||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||